研究テーマ

梅田・木下研究室の研究テーマについては、あわせてこちらもご覧ください。

木下研究室では、サステナビリティ(持続可能性)に向けて、技術と社会のあるべき関係をどのように設計すべきかという課題に幅広く取り組んでいます。これによって、実社会の課題解決に資するシステム設計理論の構築を目指しています。人間による設計行為を包括的に支援するため、計算機やその他デジタルツールの力を活用することで、設計思考過程をモデル化・可視化するというアプローチを用います。様々な設計解の評価・分析のために、定量的なシミュレーション(例えば、製品ライフサイクルシミュレーション、市場シミュレーションなど)を行うことも多々あります。本研究室のユニークな点として、未来に向けた意思決定支援のためにシナリオやビジョンの設計方法論を開発してきた点が挙げられます。

木下研究室では、多くの場合、国内外の大学・研究機関、産業界(企業)、自治体等との共同研究プロジェクトに基づく研究テーマを扱います。

また、様々な学術分野の研究者と連携しながら、国際共同研究および学際研究(transdisciplinary research)を積極的に推進します。

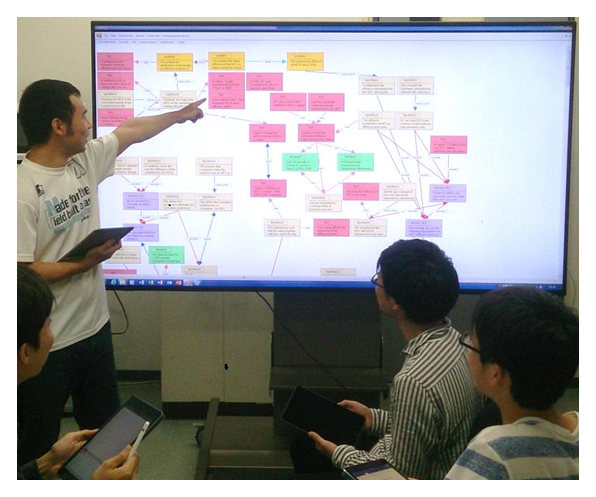

実際の研究活動は、教員、外部の共同研究者、学生のディスカッションを中心に進めていきます。具体的な研究テーマの一例を以下に示します。

1. 持続可能な将来社会に向けたシナリオ設計方法論

国内外の政府・研究機関・産業界において、サステナビリティに向けて様々なシナリオ(scenario)が作成されています。シナリオは、将来の不確実性にうまく対応することを目的として、複数の異なる将来状況を叙述的なストーリーと定量的なシミュレーションの組み合わせによって描くもので、政府の政策立案、企業の戦略的意思決定、製品・サービス・ビジネスモデルの設計などに広く用いられています(参考:

Royal Dutch Shellのシナリオ活用例)。

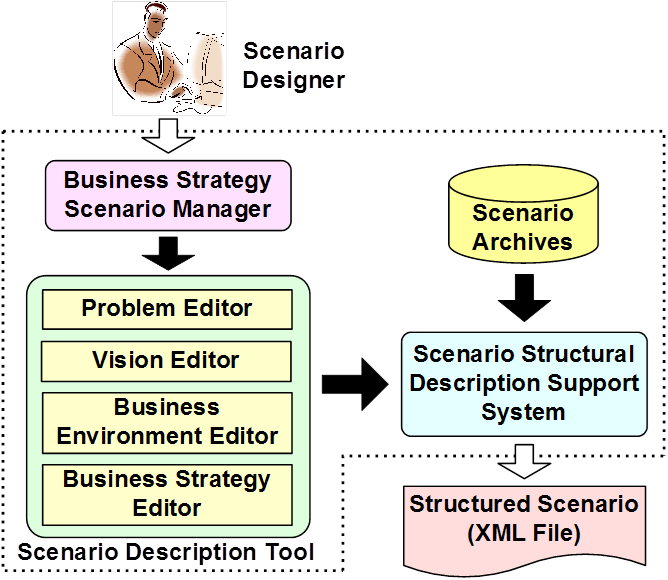

当研究室では、国内外(海外では主に欧州)の研究者・実務家とのディスカッションを通して、サステナビリティに向けたシナリオの設計方法論に関する研究、ならびに、計算機を用いたシナリオ設計支援システムの実装を進めています。また、VR・ARや大規模言語モデル(LLM)などのデジタル技術を駆使した新たなシナリオ設計方法の開発を試みています。共同研究や成果の対外発表を通して、シナリオ設計の考え方を「思考実験のためのツール」として用いるアプローチを社会(産業界を含む)に普及させることを目指しています。

【関連文献】

- Yusuke Kishita, Yuji Mizuno, Shinichi Fukushige, Yasushi Umeda, "Scenario

Structuring Methodology for Computer-Aided Scenario Design: An Application

to Envisioning Sustainable Futures," Technological Forecasting and

Social Change, Vol. 160, (2020), 120207, doi:10.1016/j.techfore.2020.120207.

- Yusuke Kishita, Keishiro Hara, Michinori Uwasu and Yasushi Umeda, "Research Needs and Challenges Faced in Supporting Scenario Design in Sustainability Science: A Literature Review," Sustainability Science, Vol. 11, No. 2, (2016), pp. 331-347, doi:10.1007/s11625-015-0340-6.

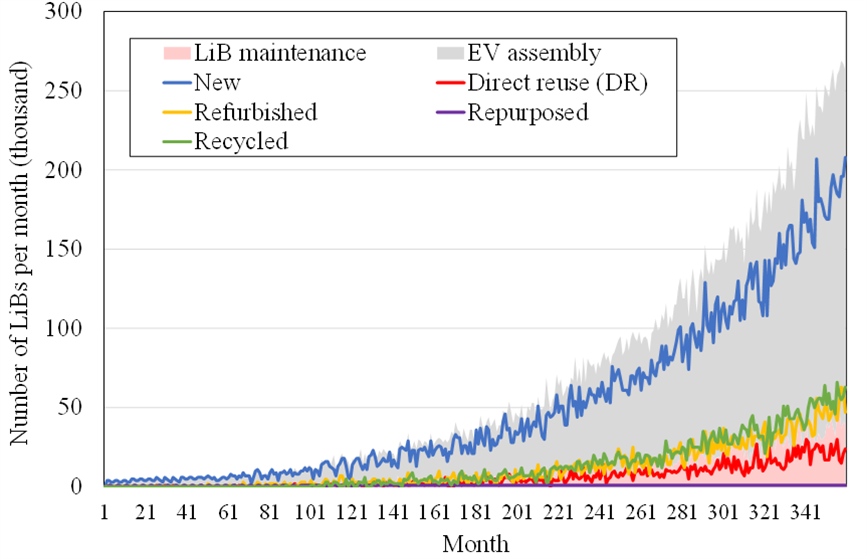

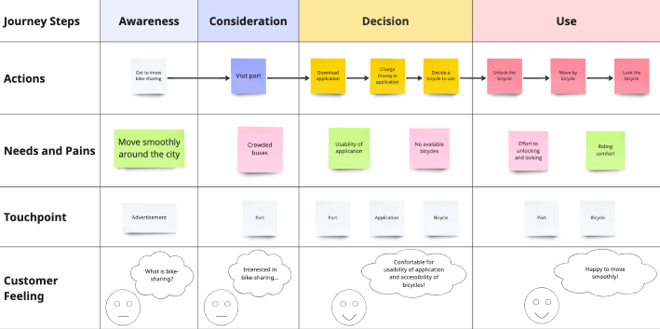

2. サーキュラーエコノミー型ビジネスの立案支援手法の開発

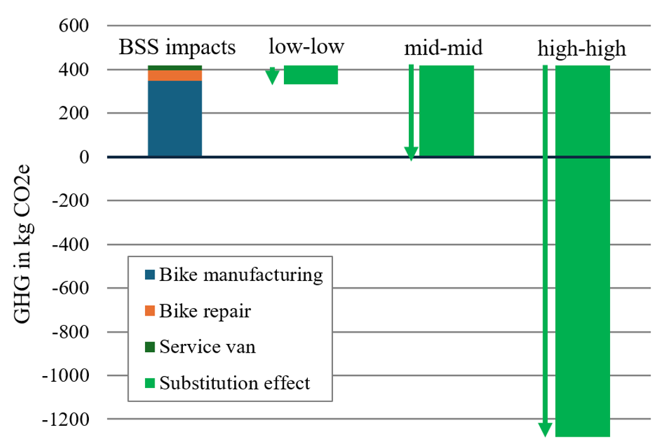

欧州を中心として、環境負荷を低減しながら経済的な価値を生み出すビジネスのあり方として「サーキュラーエコノミー(循環経済)」の考え方が普及してきています。その本質は、従来の大量生産・大量消費型ものづくりからの転換にあります。当研究室では、サーキュラーエコノミー型ビジネスの創成および既存ビジネスからの転換を支援するための方法論を研究しています。具体的には、様々なビジネスシナリオを作成し、ライフサイクルシミュレーションを用いてそれらを比較評価することを通して、サーキュラーエコノミー型ビジネスの立案を支援します。題材として、バイクシェアリング、衣服レンタル、家具・家電レンタル、車載用リチウムイオン電池循環、スマートフォンのリファービッシュなどを扱っています。

本研究は、環境省・環境再生保全機構環境研究総合推進費(JPMEERF20223R04)、科研費基盤研究B(23H03676)の支援を受けています。民間企業ならびに国内外の研究機関(ドイツ・ブラウンシュバイク工科大学など)と連携しながら研究を推進します。

【関連文献】

- Takumi Kodama, Koji Kimita, Eri Amasawa, Yusuke Kishita, "Designing

service-oriented circular economy business scenarios: A case of bike sharing

business," Proceedings of the 13th International Symposium on Environmentally

Conscious Design and Inverse Manufacturing (EcoDesign2023), C5-2, Nara,

Japan, 29 November-1 December, (2024), pp. 563-570.

- Fuwei Tao, Yusuke Kishita, Christian Scheller, Steffen Blömeke, Yasushi

Umeda, "Designing a Sustainable Circulation System of Second-life

Traction Batteries: A Scenario-based Simulation Approach," Procedia

CIRP, Vol. 105, (2022), pp. 733-738, doi:10.1016/j.procir.2022.02.122.

- Takamitsu Hirota, Yusuke Kishita, Masakuni Tsunezawa, Kohei Sugiyama, Kazuyuki

Tasaka, Yasushi Umeda, "Developing Architecture for Platform-based

Circular Economy Business: An Exploratory Study," Procedia CIRP, Vol.

105, (2022), pp. 642-647, doi:10.1016/j.procir.2022.02.107.

3. 持続可能な消費向けたデジタル基盤活用型シェアリングビジネスの環境影響評価 [プロジェクトのホームページ]

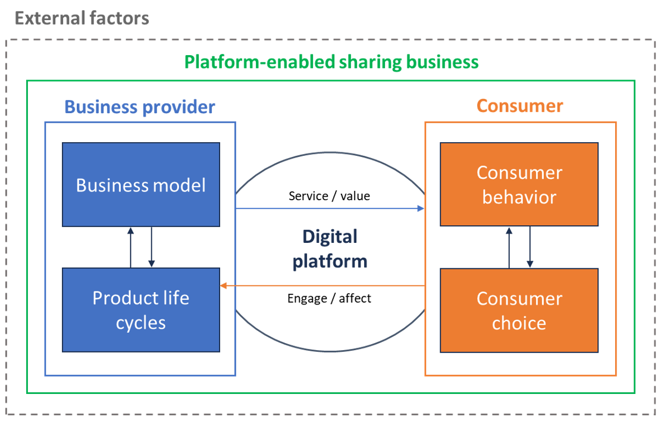

デジタル基盤を活用したシェアリングビジネスが様々な分野で普及してきています。例として、カーシェアリング、バイクシェアリングなどが挙げられます。これらのビジネスは、従来ビジネスと比較して環境負荷を削減できる可能性が指摘されています。その一方で、消費者行動によって環境削減効果が見込みよりも減ってしまったり、むしろ環境負荷が従来よりも増えてしまったりするような、いわゆるリバウンド効果やバックファイア効果が懸念されています。本研究では消費者行動モデルと製品ライフサイクルモデルの統合化した手法を開発することによって、シェアリングビジネスを主対象として消費者の潜在的な行動変化を分析し、その結果からもたらされる環境負荷を評価します。

本研究は、科学技術振興機構ベルモント・フォーラムCRA(国際共同研究活動)(JPMJBF2203)の支援を受けて実施します。ノルウェー、スウェーデン、米国、トルコの4つの大学と連携した国際共同プロジェクトです。そのため、本研究の特色のひとつとして持続可能な消費に向けた消費者行動の国際比較を実施する点が挙げられます。

【関連文献】

- Christian Clemm, Yusuke Kishita, Tatsuki Watanabe, "Linking dynamics in consumer behavior and product life cycles in environmental assessments of shared mobility systems: A literature review”, Procedia CIRP, Volume 122, 2024, Pages 689-694, https://doi.org/10.1016/j.procir.2024.02.022.

- Christian Clemm, Tatsuki Watanabe, Yusuke Kishita, "Green or Growth?

Assessing Consumer Influence on the Environmental Impacts of ICT-Enabled

Sharing Economy Businesses," 2024 Electronics Goes Green 2024+ (EGG),

Berlin, Germany, 2024, Pages 1-7, https://doi.org/10.23919/EGG62010.2024.10631267.

- Christian Clemm, Yusuke Kishita, Tatsuki Watanabe, "Assessing environmental

effects of platform-enabled sharing economy business models - Developing

a conceptual framework", JSME Design & Systems Conference 2023,

Kanazawa, Japan, 19-21 September, (2023).

4. SDGsに向けたロードマップ設計支援手法の開発

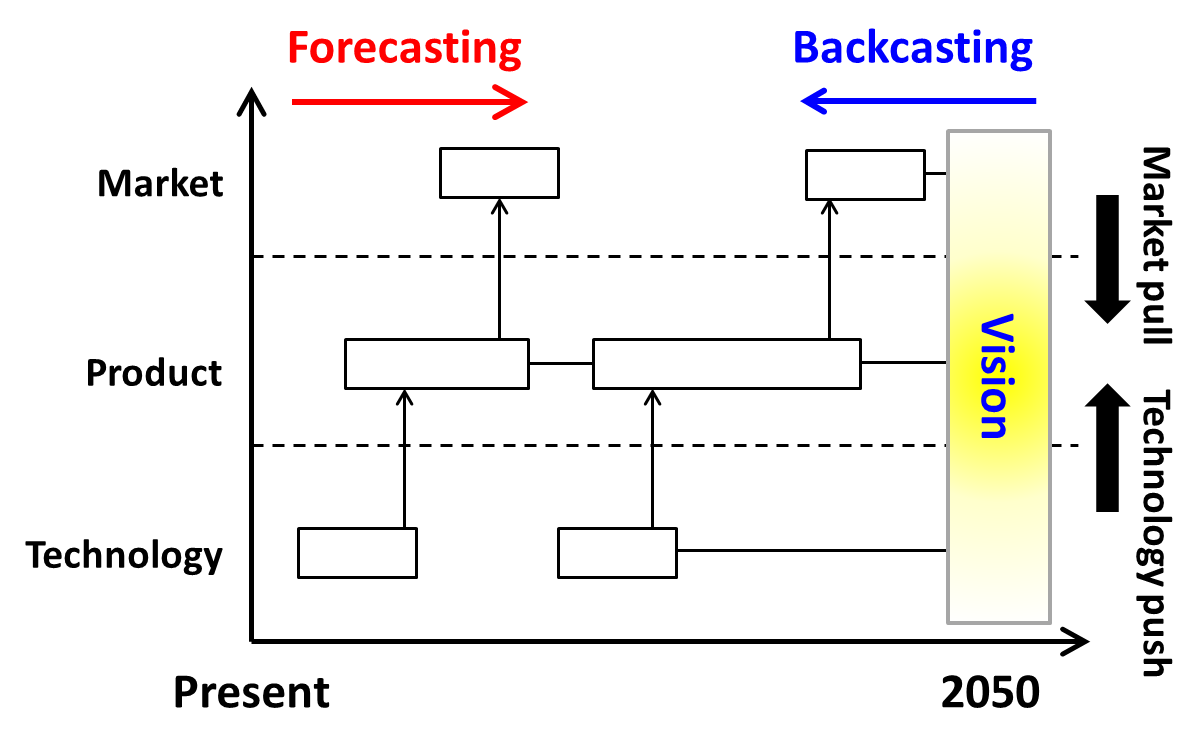

持続可能な開発目標(SDGs)の世界的な広まりにともない、企業や自治体ではサステナビリティに向けた中長期的な戦略・政策の具体的な立案が求められています。しかし、目指すべきビジョンやその実現方策を明確化することは決して容易な作業ではありません。この課題に対して、本研究ではロードマップ法(roadmapping)を用いることによって、将来ビジョンと現在をつなぐための道筋(transition)の設計を支援するための手法を開発しています。特に、将来の状況をストーリー形式で描くシナリオ(scenario)の考え方を組み込んだロードマップ設計支援システムを開発し、企業や自治体などが戦略や政策を検討する場合のPDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルの活性化・効率化に資する手法とツールの提供を目指しています。

なお、本研究テーマは科学研究費補助金若手研究「SDGsを対象とした政策・戦略立案のためのロードマップ設計支援システムの開発」(H30~32年度、代表者:木下裕介)の支援を受けてすすめています。本研究テーマはDr. Robert Phaal (Institute for

Manufacturing (IfM), University of Cambridge)との共同研究であり、研究活動の一部はケンブリッジ大学で実施します。また、ケーススタディの一部は日本機械学会技術ロードマップ委員会および民間企業と連携します。

【関連文献】

- Yuki Okada, Yusuke Kishita, Yutaka Nomaguchi, Tomoaki Yano, Koichi Ohtomi,

"Backcasting-based Method for Designing Roadmaps to Achieve a Sustainable

Future," IEEE Transactions on Engineering Management, doi:10.1109/TEM.2020.3008444.

- Rob Phaal, Cambridge Roadmapping, https://www.cambridgeroadmapping.net/

- 木下裕介, 「2050年の持続可能な社会に向けたビジョン・シナリオ・ロードマップ」, 日本機械学会2017年度年次大会, W254003, 埼玉, 2017年9月4日.

5. 参加型バックキャスティングを用いた持続可能ビジョンのデザイン

社会や組織にとってのビジョン(理想の将来像)の共有や新しい価値の創出などを目的として、様々な分野で専門家とステークホルダーの両方を巻き込んだ参加型デザイン(participatory

design)が注目を集めています。当研究室では、参加型デザインとバックキャスティング(backcasting; 望ましい将来から現在までを時間の流れと逆方向に眺める)という考え方を組み合わせることによって、比較的遠い未来(例えば、2050年)の社会や企業のビジョンを描くための方法論について研究しています。方法論の開発にあたっては、国内外(主に日本および欧州)の研究者とのディスカッションを積極的に実施します。あわせて、大阪府吹田市や富山県富山市などの自治体、および、民間企業に適用したケーススタディを実践します。欧州の大学との共同研究も実施しています。

【関連文献】

- Kazumasu Aoki, Yusuke Kishita, Hidenori Nakamura, Takuma Masuda, "The Use of Backcasting to Promote Urban Transformation to Sustainability: The Case of Toyama City, Japan," Osamu Saito, Suneetha M Subramanian, Shizuka Hashimoto, Kazuhiko Takeuchi (eds), Managing Socio-ecological Production Landscapes and Seascapes for Sustainable Communities in Asia, Springer, Singapore, (2020), pp. 45-66, doi:10.1007/978-981-15-1133-2_4.

- Michinori Uwasu, Yusuke Kishita, Keishiro Hara, Yutaka Nomaguchi, "Citizen-participatory Scenario Design Methodology with Future Design Approach: A Case Study of Visioning for Low-carbon Society in Suita City, Japan," Sustainability, Vol. 12, No. 11, (2020), 4746, doi:10.3390/su12114746.

- Yusuke Kishita, Benjamin C. McLellan, Damien Giurco, Kazumasu Aoki, Go

Yoshizawa and Itsuki C. Handoh, "Designing Backcasting Scenarios for

Resilient Energy Futures," Technological Forecasting and Social Change,

Vol. 124, November 2017, (2017), pp. 114-125, doi:10.1016/j.techfore.2017.02.001.

- 吹田市環境政策室, フューチャー・デザイン~吹田の未来を考える~, http://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-kankyo/kankyoseisaku/energy/_91064.html.

- 富山大学, プレスリリース「環境シンポジウム『環境都市・とやま』の未来を考える」を開催, https://www.u-toyama.ac.jp/news/2016/1205.html.

|

|

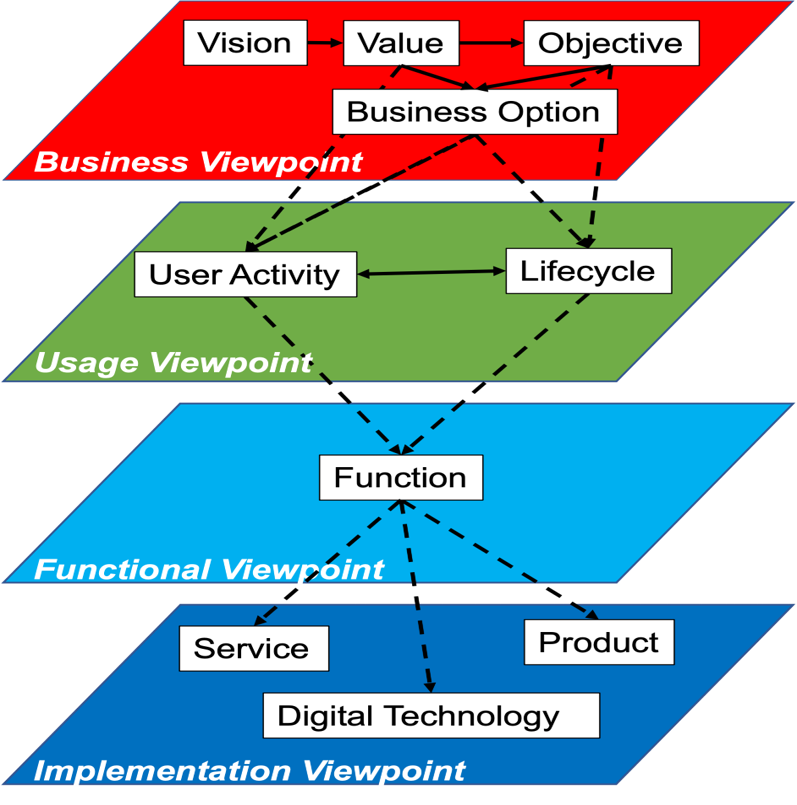

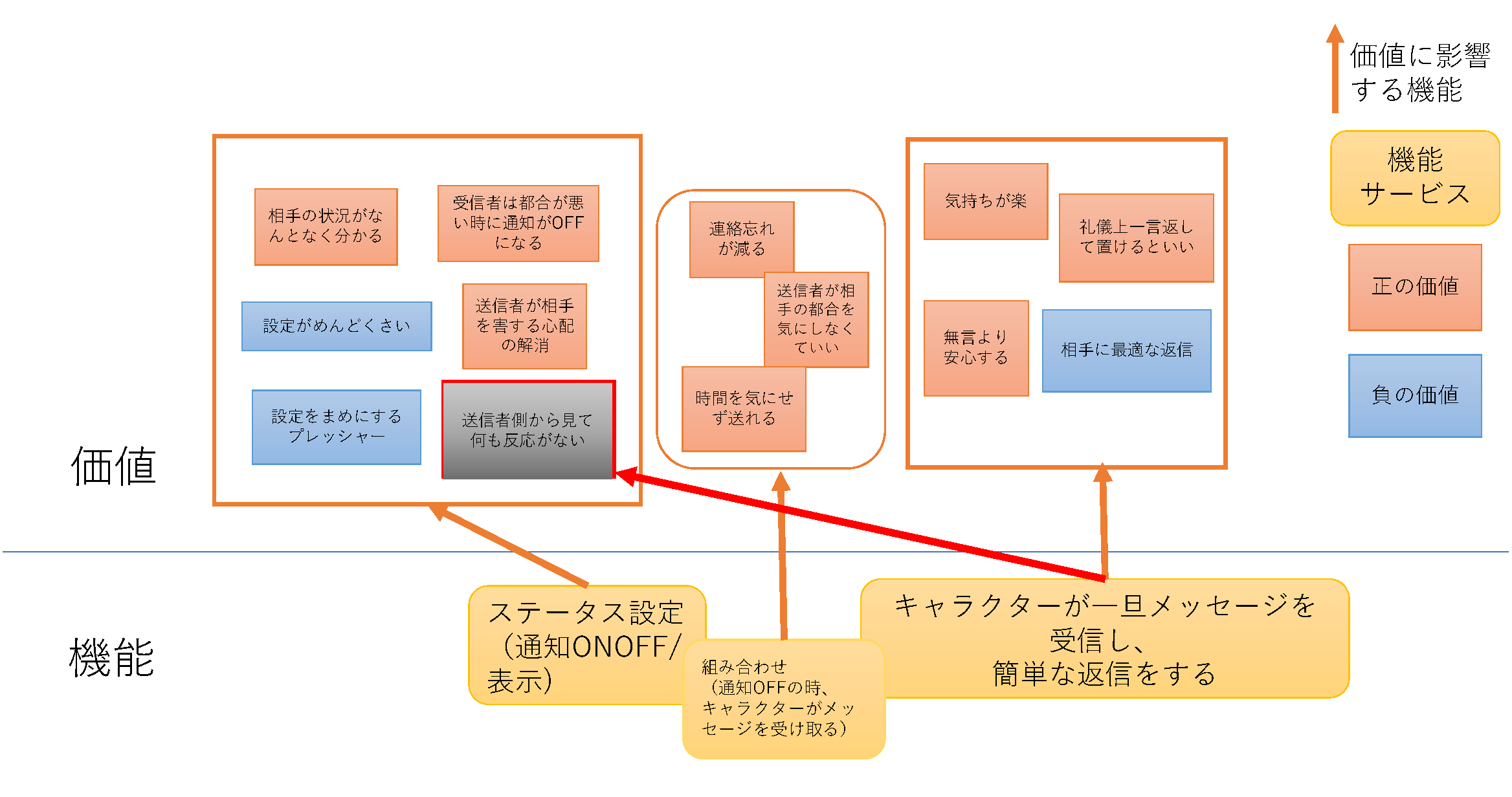

6. デジタル技術活用型サービスシステムの設計手法

現在の社会では、人工知能(AI)、Internet of Things (IoT)、ロボット技術に代表されるような、様々なデジタル技術を用いたサービス提供の機会が増えてきています。適用先は、介護現場や観光地など多岐にわたります(一例はこちら)。これらのサービスの導入は利便性や顧客満足度の向上に役立つ一方で、プライバシーやセキュリティ面などで社会的影響(ネガティブな影響)を及ぼすこともあります。本研究では、デジタル技術活用型のサービスが社会に適切な形で導入されることを目指して、そのサービスシステム全体を設計するための手法について研究を進めています。とりわけ、サービス導入がステークホルダー(サービス提供者、受給者を含む)にもたらす価値ならびに及ぼしうる影響と、それらの中長期的な変化に焦点を当てています。

なお、本研究は産総研人間拡張研究センターの渡辺健太郎主任研究員と共同で実施しており、文部科学省科学研究費補助金基盤研究(B)「デジタル化による社会的影響を考慮したサービスシステムデザイン手法の開発」(2019~2021年度、代表者:渡辺健太郎、分担者:木下裕介)の支援を受けています。

【関連文献】

- 常友魁人, 渡辺健太郎, 木下裕介, 「社会的影響を考慮したデジタル技術活用型サービスシステムのモデル化: 観光サービスの事例分析」, サービス学会第8回国内大会講演論文集, A-1-03, 大阪, 3月12-13日, (2020), 6ページ.

- Kentaro Watanabe, Yusuke Kishita, Kaito Tsunetomo, Takeshi Takenaka, "Socially-conscious service system design in the digital era: research agenda" Takeshi Takenaka, Spring Han, Chieko Minami (eds), Serviceology for Services: 7th International Conference, ICServ 2020, Osaka, Japan, March 13–15, 2020, Proceedings, Springer, Singapore, pp. 266-274, doi:10.1007/978-981-15-3118-7_17.

7. 低炭素技術のライフサイクル分析とサステナビリティ評価

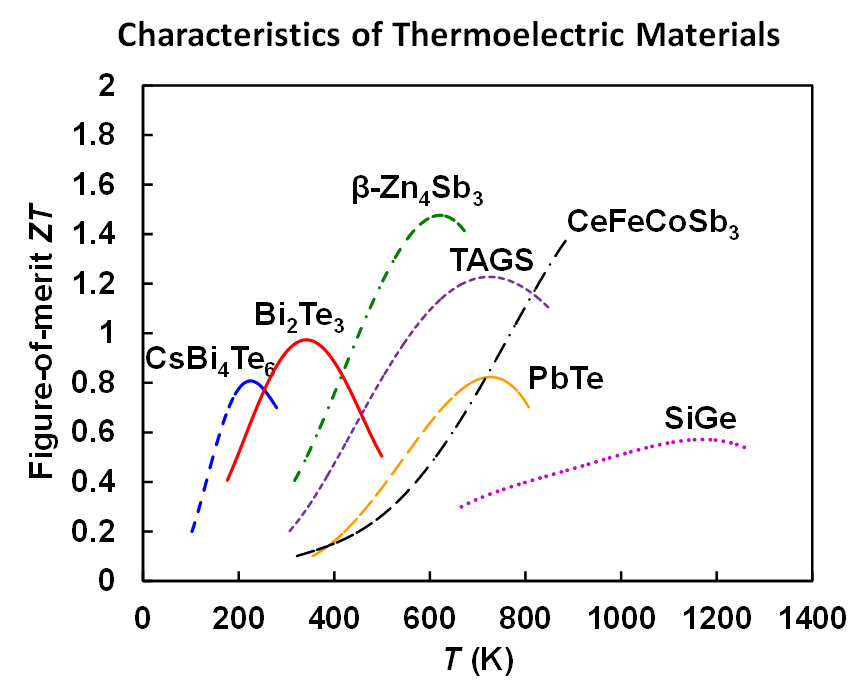

いわゆる低炭素技術は、省エネやCO2削減のポテンシャルという点では優れている反面、しばしばコストが高いなどの課題があります。当研究室では、様々な低炭素技術を対象としたライフサイクル分析やサステナビリティ評価を実施することによって、個々の技術が社会で普及するための利用シナリオの作成、および、シナリオ分析の結果に基づく普及条件の明確化を試みています。例えば、木質バイオマス発電や熱電発電を対象とした研究を実施しています。

なお、この研究テーマは、住友財団環境研究助成 「木質バイオマス利用による地方創生を目指した地域シナリオ共創モデルの開発」(2017~2019年度、代表者:木下裕介)などの支援を受けてすすめています。

【関連文献】

- Yusuke Kishita, Noriaki Nakatsuka and Fumiteru Akamatsu, "Scenario Analysis for Sustainable Woody Biomass Energy Businesses: The Case Study of a Japanese Rural Community," Journal of Cleaner Production, Vol. 142, 20 January 2017, (2017), pp. 1471-1485, doi:10.1016/j.jclepro.2016.11.161.

- Yusuke Kishita, Yuji Ohishi, Michinori Uwasu, Masashi Kuroda, Hiroyuki Takeda and Keishiro Hara, "Evaluating the Life Cycle CO2 Emissions and Costs of Thermoelectric Generators for Passenger Automobiles: A Scenario Analysis," Journal of Cleaner Production, Vol. 126, 10 July 2016, (2016), pp. 607-619, doi:10.1016/j.jclepro.2016.02.121.

8. 持続可能社会に向けた事業戦略シナリオの作成

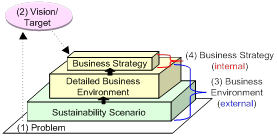

将来の不確実性が存在する中でより良い選択肢を考えることを目的として、企業ではシナリオ・プランニングがよく用いられています。当研究室では、持続可能な社会の実現に向けた企業の事業戦略立案の支援を目的として、長期的な企業のビジョンとシナリオ・プランニングの考え方を組み合わせた方法論の開発をすすめています。

【関連文献】

- 木下裕介, 廣﨑真希, 水野有智, 和田春菜, 福重真一, 梅田靖, 「持続可能社会に向けた長期戦略立案のためのビジネス戦略シナリオの設計支援」, 日本機械学会論文集C編, Vol. 78, No. 796, (2012), pp. 3866-3880, doi:10.1299/kikaic.78.3866.

- Yusuke Kishita, Maki Hirosaki, Yuji Mizuno, Haruna Wada, Shinichi Fukushige and Yasushi Umeda, "Formalizing Scenario Design Processes to Plan Long-term Business Strategies for Sustainability," Shimomura, Y. and Kimita, K. (Eds.), The Philosopher's Stone for Sustainability - Proc. of 4th CIRP Conference on Industrial Product Service Systems 2012 (Tokyo, Japan, Nov 8-9), Springer, Heidelberg, Germany, (2012), pp. 345-350.